د. حيدر شاكر خميس

بعد إقرار الانتداب البريطاني على العراق في مؤتمر سان ريمو في 5 نيسان 1920، وتأسيس الدولة العراقية برعاية بريطانيا، اشترطت الأخيرة على الملك فيصل قبل تتويجه في 23 آب 1921 أن تكون حكومته دستورية، نيابية، ديمقراطية، مقيدة بقانون، والمصادقة على الاتفاقية البريطانية العراقية والتي تتضمن جعل العراق تحت الانتداب البريطاني، وقد بدأت أولى المحاولات لوضع القانون الأساسي في أوائل خريف 1921

وتألفت لجنة بريطانية خاصة لإعداد مسودة للدستور، من السير هربرت بانك والمستر آروين دراود والمستر نايجل ديفيدز السكرتير القانوني للمندوب السامي والمقدم يونغ، استعانت بدساتير أستراليا ونيوزيلندا وتركيا، وأحالها الملك فيصل على اللجنة العراقية المؤلفة من ناجي السويدي وزير العدلية وساسون حسقيل وزير المالية ورستم حيدر سكرتير الملك الخاص، فاعترضت اللجنة على هذه اللائحة، لأنها منحت الملك صلاحيات واسعة، ثم أُرسلت المسودتان إلى لندن التي أيدت وجهة نظر اللجنة العراقية، وفي نيسان 1923 وضعت الصيغة النهائية لها، وتضمن القانون الأساسي 123 مادة موزعة بين عشرة أبواب مع مقدمة، وقد نصت المادة الثامنة والعشرون من الدستور على أنَّ {السلطة التشريعية}منوطة بمجلس الأمة مع الملك، ومجلس الأمة يتألف من مجلسي الأعيان والنواب، وللسلطة التشريعية حق وضع القوانين، وتعديلها، وإلغاؤها، مع مراعاة أحكام هذا القانون، وفي ما يتعلق بأعضاء مجلس الأعيان، فقد تم اختيارهم من وجهاء المجتمع، من سياسيين، وإقطاعيين، وكبار المالك، وشيوخ العشائر، والتجار، ومن الضباط الشريفين، أي الموالين للأسرة الهاشميَّة، وقد وضعت شروط خاصة لعضوية هذا المجلس، في حين يتألف مجلس الأعيان من عشرين عضواً يعينهم الملك، ويتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين، يمثل كل عضو منهم عشرين ألفاً من الذكور.

انتخاب المجلس التأسيسي

لقد جاء في خطاب تنصيب فيصل ملكاً على العراق في 23 آب 1921: {إنَّ أول عمل أقوم به مباشرة انتخاب المجلس التأسيسي، ولتعلم الأمة ان مجلسها هذا هو الذي يعين أسس حياتها السياسية الديمقراطية، وان مجلسها هو الذي ينظر بـسن دستور البلد الأساس، وهو الذي سيحدد في ما بعد شكل الحكومات السياسية س الديمقراطية}، وكتطبيق لذلك فإنَّ الإرادة الملكية أصدرت النظام المؤقت الانتخاب المجلس التأسيسي في الرابع من آذار 1922، ولم ينشر في الصحف إلا في بداية ايار1922.

تألف النظام المؤقت لانتخابات المجلس التأسيسي من مقدمة في الاصطلاحات، وسبعة فصول تحتوي على 72 مادة، وتحتوي المقدمة على مادة واحدة، لتعريف اصطلاح العراق، وتقسيمه إلى اثني عشر لواءً، وتعريف اصطلاح العراقي بأنه كل عثماني في بلاد العراق وغير مدعٍ بتابعية أجنبية. ولما كان الانتخاب في هذا النظام يجري على أساس الدرجتين، فقد عرفت المادة الناخب الأولي بأنه كل عراقي حائز على حق الانتخاب، والناخب الثانوي، هو الذي ينتخبه الناخبون الأولون لكي يقوم بانتخاب النواب، والنائب، هو الذي ينتخبه الناخبون الثانويون، لكي يكون عضواً في المجلس التأسيسي. واعتمدت السلطات التخمين لتقدير عدد سكان المناطق لتحدد من يمثلها في المجلس وفق ذلك التقدير.

شغل الشيوخ وملاك الأراضي أو الملتزمون بمجموعهم 50 % من مقاعد المجلس التأسيسي، بمعنى أنَّ نصف أعضاء المجلس كانوا مرتبطين بالأراضي اقتصاديا بصورة مباشرة، وبالريف اجتماعيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وقد كفلت سلطة الاحتلال ومن ثم سلطة الانتداب حماية تلك الرابطة قانونيا وسياسيا، ونشأت عن ذلك علاقة مساومة بين الطرفين، مما كان بوسع السلطة استغلاله على جميع الصعد، فقد كانت المصالح الشخصية لهذه الفئات تحتل لديها الأولوية، على الأغلب، وهذا ما يؤكد أن النظام الانتخابي ركز على الريف بصورة خاصة، لتستغل تأثير الأرض والملكية والضريبة والري على أفضل وجه لتحقيق مكاسب انتخابية، بينما شغل المثقفون نحو 29 % من مقاعد المجلس، وشكلت نسبة حملة الشهادات الجامعية من المجلس نحو 12 %، وأن وزن المثقفين النسبي كان أكبر من وزنها الكمي في المجتمع العراقي، واحتل التجار والوجهاء، الذين كان أكثرهم مرتبطين بالأرض بشكل أو بآخر، نحو

21 % من المقاعد. وأفراد هذه الفئة لا سيما كبار التجار كانوا عموماً مع السلطة، خصوصاً في جانبها البريطاني، وذلك بفعل عامل ارتباط مصالحهم بالرأسمال الأجنبي.

أول حياة برلمانية

وبذلك يمكن القول: إن المجلس التأسيسي العراقي، قد وضع الأسس الأولى لقيام أول حياة برلمانية عراقية، ونجح بوضع أسس دولة عراقية، لكنه فشل في تحقيق المطامح الوطنية، وفي تبني الأسس الديمقراطية الصحيحة. وأن مرحلة الانتداب البريطاني على العراق، كانت مرحلة إرادة المعتمد السامي البريطاني، وأبقت الحياة النيابية حبيسة نفسها، على الرغم من أنَّ المنبر البرلماني كان يندد ويفضح التدخلات البريطانية في عمله.

وبعد أنْ تشكل المجلس التأسيسي في 27 آذار 1924، افتتح الملك فيصل الأول المجلس بخطاب أكد فيه أنَّ المجلس قد اجتمع من أجل:

1 – أن يعطي رأياً في المعاهدة العراقية – البريطانية وبذلك تتمكن البلاد من تدعيم سيادتها.

2 – سن الدستور العراقي، وبذلك يتحقق تأمين حماية حقوق الأفراد، والجماعات، وإقامة سيادة الدولة الداخلية.

3 – سن قانون الانتخاب الذي ينتخب على أساسه المجلس النيابي، الذي يجتمع لينوب عن الأمة ويراقب أعمالها.

كانت المناقشات بشأن القانون لا تتميز بالحيوية، التي تميزت بها مناقشات مشروع القانون الأساسي، وعلى إثر إقرار قانون الانتخاب انتهت مهمة المجلس وتم حله 3 آب 1924، وتضمن قانون انتخاب النواب لسنة 1924 الأسس الآتية:

1 – يكون الانتخاب على درجتين.

2 – الناخبون هم الذكور فقط. ويجب أنْ يكون الناخب قد أتم العشرين من عمره، ويجب أنْ يكون ممن يؤدي ضريبة إلى الحكومة أو البلدية كثرت أو قلت، ويكفي أنْ يكون ساكناً في دار تؤدى عنه ضريبة إلى الحكومة أو البلدية.

3 – لا يشترك في الانتخاب الجنود وأفراد الشرطة، ما داموا قائمين بالخدمة المسلحة، إلا إذا كانوا مأذونين عند إجراء الانتخاب فلهم أنْ يشتركوا به.

4 – تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق انتخابية: الأولى تحوي ألوية الموصل وكركوك، السليمانية وأربيل، والثانية تحوي ألوية بغداد وديالى والدليم والحلة وكربلاء والكوت والديوانية، الثالثة تحوي ألوية المنتفك والعمارة والبصرة، وليس لمنطقة أن تنتخب نائباً من أهالي منطقة أخرى.

5 – يكون للأقليات المسيحية واليهودية عدد أربعة من النواب لكل منهما يوزع بالشكل الآتي: في لواء الموصل مسيحيان ويهودي واحد، و في بغداد مسيحي واحد، ويهوديان، وفي البصرة مسيحي واحد ويهودي واحد. إضافة إلى العدد الذي ينتخب من النواب بنسبة عدد الذكور في اللواء.

6 – المنتخب الثاني يجب أنْ يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره، ويكون لكل مئتين وخمسين ناخباً منتخب ثان واحد، والمنتخبون الثانويون هم الذين ينتخبون النواب.

7 – الدائرة الانتخابية هي اللواء، ويكون لكل عشرين ألفاً من عدد الذكور في اللواء نائب واحد.

لقد استغل هذا النوع من الانتخاب في تزوير إرادة الناخبين، إذ غالباً ما كانت الانتخابات تعبر عن إرادة النخبة الحاكمة، والفئات الاجتماعية المرتبطة بها الاقطاعية والبرجوازية، فقد أخذ بشرط النصاب المالي، حيث اشترط في أنْ يؤدى الناخب إلى الحكومة ضريبة كثرت أو قلّت، والساكن في دار أو محل تؤدى عنه ضريبة إلى الحكومة أو البلدية، بمعنى أنَّ القانون اعتمد على ما يطلق عليه الاقتراع المقيد، وليس مبدأ الاقتراع العام. إنّ مضمون الاقتراع المقيد هو نتيجة من نتائج نظرية الانتخاب وظيفة، إذ يذهب رأي في الفقه إلى القول: إن الانتخاب وظيفة وليس حقاً، ويستندون في ذلك إلى مبدأ سيادة الأمة، ووفقا للمبدأ المذكور السيادة وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وتعود للأمة، والأمة شخص معنوي يختلف عن الأفراد الذين يتكون منهم، وعليه لا يجوز للفرد الادعاء بحق له في مباشرة الانتخاب، لأنه لا يمتلك جزءاً من السيادة، اذ لا يمكن تقسيمها على الأفراد كما يدعي أصحاب نظرية الانتخاب حق، وذلك يعني أن الأمة حرة في تحديد الأفراد الذين يجوز لهم المشاركة في الانتخاب، من خلال تحديد الشروط التي ترى وجوب توافرها في من يباشر هذه الوظيفة، وكلما زادت الشروط يتجه النظام الانتخابي نحو الاقتراع المقيد.

اقرأ ايضا

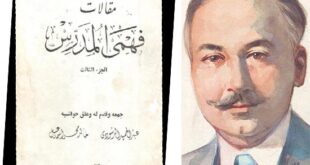

من أوراق الراحل عبد الحميد الرشودي..كيف عزل فهمي المدرس عن البلاط الملكي؟وكيف عين رئيسا لاول جامعة عراقية؟

عبد الحميد الرشوديمكث المرحوم فهمي المدرس ا في البلاد الاوروبية قرابة العام ونصف العام ثم عاد …