ياسين النصيٍّر

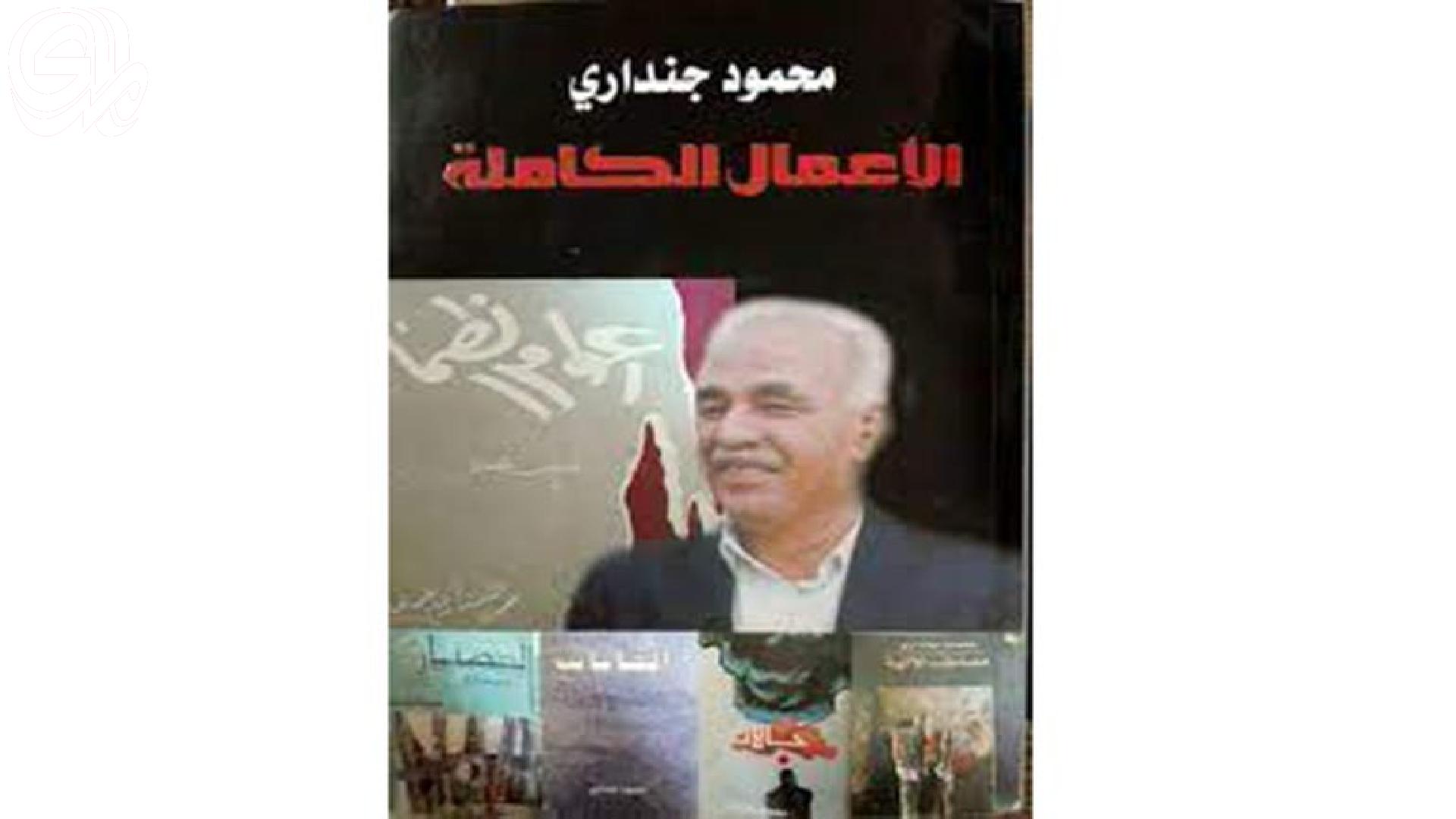

ولد القاص الراحل محمود جنداري الجميل في مدينة الشرقاط/ نينوى عام 1944 وتوفي في 14 تموز 1995 إثر نوبة قلبية. بعد أن حكم عليه بالسجن عشرين سنة بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم لكنه لم يبق في السجن إلا سنتين ونصف خرج بعدها ليبقى مريضا ثم يتوفى في ظروف غامضة على فراشه في مدينة كركوك. كان لسجنه ومن ثم لموته المبكر تأثير على الادباء الذين يعرفونه مبدعا وانسانا لا يتعامل مع الأدب إلا في إطار الابداع. ولا يقف الموقف إلا مع ذوي المواقف المشرفة.

للقاص محمود جنداري الجميل ميزة لم نجدها لدى قصاصين عراقيين سواء أكانت في المواقف أم في النتاج القصصي. وهي جدية ووضوح التعامل مع الآخر على مستوى العلاقة الشخصية وجدية ومسؤولية بناء النص القصصي حيث يخضعه إلى مختبر عملي لفترة طويلة وكلتا الحالين نجد محمود جنداري فيهما متقنا ومبرزا. حين ظهرت مجموعته القصصية الأولى ” أعوام الظما” 1969 كانت القصة القصيرة ما تزال تحتمي بأثواب الواقعية التسجيلية لاحداث وشخوص معاشة ومعروفة، فكان إلى جوار عدد من القصاصين المجددين مثل جمعة اللامي ومحمد خضير وجليل القيسي ومحي الدين زنكنة وغيرهم يحاولون الخروج على تقاليد القصة القصيرة التقلدية، من خلال تحويل الواقعة الاجتماعية إلى صورة تحتمل الغرابة والادهاش والمألوف في أن معا. وهذه المحاولات لم تكن وليدة رغبة، لدى عدد من القاصين بل كانت نتيجة معاناة مع قالب القصة القصيرة وفنها الذي وجدوا فيهما صوتهم المقموع. كما كانت نتيجة لتغير جذري في الرؤية السياسية إلى الواقع الاجتماعي بعد هزيمة حزيران ومن ثم ما حدث في العراق عام 1968. فوقف جيل من الكتاب لا يفكرون بطريقة أن يقفوا وراء الحدث ليقرأوا على الناس ما جرى لهم، بل يقفون في لب الحدث ليحكوا روايتهم الخاصة عما يحدث، بوصفهم أما مشاركين في الحدث أو واصفين له عن قرب. ولهذا السبب ولغيره تحولت القصة إلى صوت جماعي بلغة المفرد، وتحولت الشخصية إلى عباءة يحتمي داخلها جمع من الناس، وتحولت الامكنة المقتصدة إلى أمكنة شعبية عامة غائرة في الذات الجمعية. ولهذا ولغيره نجد الشيوع الذي رافق القصة القصيرة ابان مرحلة الستينات هو شيوع لظاهرة التمرد على قوالب القصة القديمة الذي فرضه التمرد في الواقع الحقيقي وعلى سلطات الاب والسلطة الاجتماعية والقول المرتب واللغة المفهومة. وفي العمق من هذا التمرد الفني نلمح تمردا سياسيا على الانظمة وتقليد الثقافة المجيرة للحكام.

(2)

التعامل مع القصاصين العراقيين وانتاجهم في تلك الفترة أعني نهاية الستينات يتطلب في هذه المرحلة إعادة قراءة لنتاجهم في ضوء ما انتهت إليه تلك المراحل، من تشويه ثقافي وتجيير لصالح توجه سياسي معيين وقولبة للمشاعر والعواطف والاحاسيس التي أنتجت لاحقا في فترة الحروب بطلا لايهزم وبطلا إيجابيا لا يضعف . كلها مفردات سياسية.. فالمسافة بين النتاج والمرحلة لا تجعل ذلك النتاج انعكاسا آليه لما مر به العراق بل تجعلة جزء من إنتاج آلة الحرب. فقد كنت وما زلت أميل في قراءتي للنتاج القصصي العراقي إلى قراءة القصة قبل القاص، وإلى معاينة خارج المرحلة حيث القصة فنا يستبطن التاريخ، قبل أن تكون انعكاسا لهذا التاريخ. ومحمود جنداري الذي ارتبط قسرا بتنظيمات حزب السلطة بعد إن كان يساريا لم ينعكس هذا الموقف في قصصه ومقالاته بل العكس لقد وجدت في أدبه القصصي ما ينافي توجهاته السياسية تلك خاصة في الفترة التي اشتعلت فيها الحروب الداخلية والخارجية من الاكراد والشيوعيين والاسلاميين ومع الجيران . مما عرضه وأسرته للمسائلة المستمرة فاضطره الموقف إلى التخلي عن انتمائه وبالتالي عن حزبيته ليبقى مثقفا ينتمي للنص الذي يكتبه. ولكن الموقف لم يكن مقبولا من قبل أجهزة الاعلام الفاشية التي وجدت في ابتعاده عن الحزب ومن ثم عزوفه عن النشر وبقائه في كركوك التي رحل إليها مرغما من الشرقاط معزلا ومفردا، طريقة لرفض صامتة. وفي هذه المدينة الموحشة كما يسميها، لا يلتقي إلا باصدقائه الادباء هروبا من مسؤولية أرادوها له ولغيره من أن يكونوا ادواتا تنفيذية لأدب الحرب. ولكنه بقي كما هو لم يكتب حرفا واحدا، بقي مشدودا إلى هاجسه الوطني الذي أغناه بالعودة ثانية إلى كتابة القصة الطويلة. فانتج في فترة صمته هذه مجموعة قصصية مهمة هي ” الحصار” فتحدث فيها عن حصار الذات قبل حصار الآخرين. ومن داخل الحصار الفكري والثقافي والجسدي كشف عن أن بنية المحاصرة هي جزء من تركيبة فكر السلطة. ولقيت المجموعة قبولا من قبل المعنيين. وقد كتب عنها الدكتور الطاهر مقالا نقديا واصفا إياها بالنتاج الجيد. ثم كتب مجموعة قصص كانت كلها تنطلق من عنوان واحد هو ” حالات” 1984 وفي هذه القصص، نجده يكشف عن مستويين من التعامل الفني: الأول أنه كان يبحث عن لغة غير مستقرة على زمن ولا على مكان يعالج فيها حلات الناس المعزولين. جاعلا من مفهوم : الحال” ثيمة مطلقة وإنسانية . الثاني أنه كشف وبوضوح مبكر أن هذه الحرب التي تدور رحاها لا ناقة للعراقيين فيها ولا جمل، الامر الذي دفع ببعض متسولي الثقافة أن يكتبوا ضده وضد المجموعة وهي بداية لعزوفه عن النشر ومن ثم عن الحضور لبغداد. في عام 1988 يكتب رواية ” الحافات” وهي أول وآخر رواية له .وفيها يكتشف أن التاريخ يمكن أن يعاد ثانية ولكن بطريقة التغريب أولا والكشف عن مستويات الحادثة التاريخية غير المدونة في الكتب. ومن داخل هذه الثيمة الجديدة له بدا رحلة جديدة مع القصة القصيرة ميزته عن أقرانه وفردت له مساحة قول جاد فيها.

(3)

في إطار علاقتي به قاصا ومبدعا وصديقا كنت ممن يقربهم للقول في همومه وشجونه. فقد زرته وجمع من المثقفين العراقيين في سجن أبي غريب في بداية التسعينات حينما كان محكوما بعشرين سنة. ولما دخلنا باحة السجن كان أهله قد ابتنوا له عرزالة من البواري في باحة السجن ليستقبل زائريه. وفي هذه الجلسة كشف محمود لي عن التعذيب الذي تعرض له في أقبية سجن أبي غريب وغيره . أخبرته كما أخبره اهله أنني كنت من الباحثين عنه وهو في السجن بطلب من اسرته التي أخبرتني بإلقاء القبض عليه ولما لم نعثر على من يدلنا عليه ركنت نفسي إلى القدر وفي هذه الفترة كان اسمه لغة على ألسن ادباء تعودوا أن لا يقولوا عن الصمت إلا أنه جبن. بعيد وفاته صدرت له مجموعة قصصية بعنوان ” مصاطب الآلهة” في عمان على يد ناشر تعود أن يسرق جهود المثقفين العراقيين المبدعين ذلك هو الياس فركوح البرجوازي الذي يضيف باستمرا لثروته دماء العراقيين المثقفين. وفي هذه المجموعة نجده يعاود كتابة فنية القصة المنفتحة على نهايات محتملة. وفيها ايضا ولع برصد نزيف الدم الذي يجري على أرض العراق وفيها توق مبهم إلى التحرر من الحياة عن طريق الموت المشرف. احتوت هذه المجموعة المهمة على تسع قصص قصيرة وفيها يجد القارئ : المزج بين التاريخي والغرائبي. فقد جعل القاص من قالب القصة القصيرة ميدانا تتجاور فيه الازمنة والامنكة إذ لم يعد الحدث على وفق رؤية القاص الجديدة في سياق سردي أفقي، بل هو مسار يمكنه أن يخترق أزمنة متباعدة وامكنة مختلفة. أنه هنا يقترب من الفن السينمائي في جمعه عدة ثيمات في بؤرة قص مركزية واحدة. ويقول القاص عن تجربته في الكتابة أن: الدوافع الحقيقية للمزيد من الكشف والبوح، تظهر علنا في زمن الكتابة، عبر اجتراح مسارات جديدة وصعبة إلى حدما، مثل مسار اختراق التاريخ. فالقصة كما يكتب هو ” مسعى جاد باتجاه تصعيد التوتر الإيمائي الدلالي المتجسد في علامات التعفف عن الميسور والترفع عن سقط المتاع. في سياق التعرف على انجازات القصة الحديثة لا تبدو أنها مقتنعة بالايديولوجيا أو بالواقعية الحرفية للحدث، بل لا بد لها من مسبار يغور في الاعماق لكشف المستويات الخفية والبعيدة في الحدث نفسه، تلك التي تحرك الجزء الظاهر من الحدث لتستدل به على المخفي منه. ولهذه المهمة التي تشبه الحفريات في النص لا بد من أدوات معرفية جديدة: منها إلغاء المركزية في الحدث، والاعتماد على بؤرة قص علنية أو خفية تمد بقية أجزاء النص بثيمة متشعبة. من هنا يأتي تناول محمود جنداري للتاريخ ليس لاعادة صياغته أو إنتاجه، إنما لانه مادة يمكن التلاعب الفني فيها، ورؤية الحاضر كنواة مضمرة في تاريخية الحال. فمثلا الحرب التي دخل العراق فيها لسنوات طويلة لم تكن نتيجة لمشاحنات حدودية بين دولتين، بل هي نتاج غير مرئي للعقلية المهيمنة المعتمدة على قوة الاستبداد العقائدي. تلك العقلية التي ترى في امتياز شعب وتاريخ معين على شعب آخر وتاريخ آخر. فنحن عرب وغيرنا مجوس بمثل هذه الرؤية الاستبطانية للتاريخ. تعامل محمود جنداري مع أحداث الحرب ومن خلال شخصية المثقف العراقي الذي يجد نفسة في قطيعة معرفية بين ما وعيه الثقافي والفكري ، وبين ما يمارس ضده من قبل سلطات قامعة مستبدة. تريد انتاج التاريخ بطريقتها الخاصة ضاربة الاعراف والتطورات الحديثة عرض الحائط. أن أزمة المثقف العراقي تمكن في هذه النقطة بالذات وهي الغربة التي يعيشها في واقع ليس غريبا. ومحنة الثقافة الاستهلاكية التي اعتمدت عليها آلية الحرب بسنواتها الثمان مع إيران أو سنتها المحملة بالظلم مع دول الحلفاء، أنها سيرت الثقافة باتجاه أعادة انتاج التاريخ دون أن يكون هناك رؤية نقدية لهذا التاريخ .ومثل هذه الرؤية المستبدة للسلطات الثقافية، لا تقدم إلا إعلاما بائسا باسم الثقافة عن معاناة شعب يساق للموت.